Project Sekai 五週年演唱會:超讚的啦啊啊啊!!!

昨天(2026 年 1 月 25 日),爲慶祝 Vocaloid 主題手機遊戲 Project Sekai 開服五週年而舉辦的實體 3DCG 演唱會1 COLORFUL Live -Frontier- 於日本東京盛大舉行。當天是東京場的第三天演出。

我是沒有真的特地飛到東京親身體驗當時的現場演出啦,不過我有幸能夠參加於馬來西亞戲院同步舉辦的現場直播觀影會。之前便曾聽說過即時演出的 Project Sekai 演唱會,不過它們大多是日本限定活動,所以國際粉絲通常不是無緣參與,就是得要花大錢親自過去日本。因此,難得在入坑 Project Sekai 後又剛好遇上官方首次於馬來西亞開設現場直播的場次,我當然是手刀購票共襄盛舉啦!

作爲一位看到初音未來亞洲巡迴演唱會(MIKU EXPO ASIA)入場票的價錢後便望而卻步的「摳門小資族粉絲」,能夠以 60 幾令吉換取電影院音響等級音質的同步觀賞體驗,我是覺得非常值得啦。

當天演唱會有兩場演出,分別於早上與晚上舉行;我看的是晚上場。不得不說,我當時所在的戲院內的觀衆氣氛比我想得還要熱絡,算是個意想不到的收穫!不僅戲院幾乎滿場,其中半數左右的觀衆更準備了螢光棒。

在演唱會的全程,大家不僅配合地跟着歌曲節奏歡呼,有帶螢光棒的粉絲甚至熟練地根據音樂的能量變化以不同的動作揮舞着它們,搞得沒有螢光棒的我都想拿點什麼跟着揮一揮。我最後是拿着我剛好有帶的 Project Sekai 官方漫畫合集本來頂當2一下 😂。

演唱會品質可說是意料之中地超高水準,不僅人類角色配音員們的唱功以及 Vocaloid 角色的歌聲調校令人驚豔,角色之間的可愛互動也使整個體驗大爲加分。

到了安可曲環節時,隨着 Hello, SEKAI 與 Pentatonic 的旋律響起,大家也一同分別唱着「Helloo~ SEKAIII~~」及「One! Two! Three! Four! Five!」,整場的氣氛來到最高潮。

另外值得一提的是,在演唱會結束後,其中一位粉絲難掩激動的情緒,在戲院內大喊:「みんな、ありがとう!3」,使得全場觀衆也跟着以歡呼聲作爲回應。然後,又一位粉絲喊了一聲「Wonderhoy!」,我們也一起跟着喊「Wonderhoy!」,真是有夠鬧的 XD。也因爲這突如其來的小插曲,幾乎每一位入場者都燦笑着走出戲院。

要說這是我畢生難忘的體驗之一絕對不誇張。我對自己能有機會和這麼多同好一起享受喜愛的事物感到慶幸。

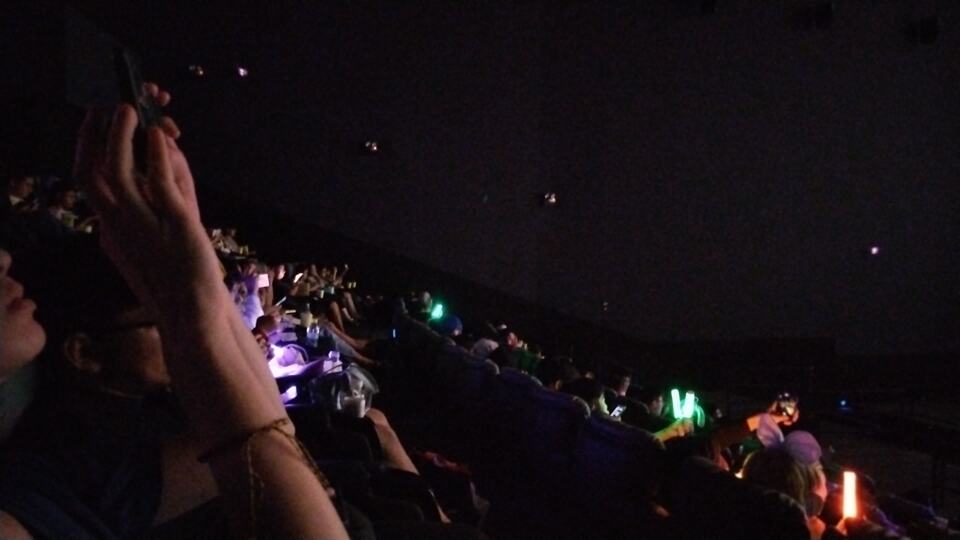

當時的觀衆人潮,可見不少粉絲都有特地準備螢光棒。

我與一位同爲 Project Sekai 粉絲的隨行大學朋友(左)於演唱會結束後合照。

出席演唱會的紀念貼紙,貼在我之前購買的官方週邊文件夾上。

英式英文與美式英文:字義的模糊化與消歧義

之前在 Marcus 的 blog 網站上讀到題爲《不要跟着汽車跑》的文章,裡頭提到一組有關汽車的英文雙關梗。

雖然我覺得這的確滿逗趣的,但有一件事情我想要自首:其實我一開始是完全沒 get 到第一句的。這是因爲我的出身與教育背景,使得我看習慣了英式英文的拼字方式。

那組笑話的第一句是:

If you run before a car, you will get tired.

而它的梗在於 tire 是「輪胎」和「(使)疲累」的雙關。

不過,這在美式英文中才說得通。因爲在英式英文裡,「輪胎」的慣用拼法是 tyre,而且 tire 也只有「疲累」的意思,所以那個雙關也就在此消失了。

這也讓我聯想到,像這樣「在美式英文中可以當雙關,但在英式英文中卻不行」的例子,除了上面提到的那個之外,也有其他類似的。

我當下能想到的例子有以下這幾個:

| 以下含義在英式英文中都有對應的不同單字 | 但在美式英文中都以……表示 |

|---|---|

| check(檢查);cheque(支票) | check |

| draft(草稿);draught(冷風) | draft |

| story(故事);storey(樓層) | story |

更多美式與英式英文之間的拼字差別,可以參閱此維基百科文章。

這個在美式英文中出現的所謂「字義模糊化」(我自己亂取的稱呼)老實說滿有趣的,也讓我好奇這個現象會出現的原因。我是知道美國曾經經歷過一次成功的拼寫改革(spelling reform),也就是 Noah Webster 於 19 世紀初帶起的那次。不過除此之外我就找不到其他的相關文獻了,尤其是專注在探討「字義模糊化」現象的那種。如果你知道更多詳情,還請告訴我一下。無論如何,我個人猜測此現象除了出於歷史因素以外,也是那次拼寫改革所導致的副作用。

再細讀一下維基百科上的相關文章,發現反面的情況也有發生過,即英式英文也出現過「字義消歧義化」的現象,將原本有多重含義的字多「分拆」出另一個拼法以對應特定的部份字義,story/storey 就是其中一個例子(驚)。

我被爛標題誤導了

最近讀到 Tian-Yan 的 blog 網站上題爲《文長慎入》的文章,裡頭提到今年臺灣的大學學科能力測驗(學測)華文(在臺灣稱爲「國文」1)科考卷中有不少考生「讀不完」。

該文章有附上一個新聞連結,出自某個主流臺灣電視媒體。該新聞下了個釣魚標題,長這樣:

115學測/國文閱讀量破1.3萬字!老師怒轟「喪心病狂」:1分鐘讀140字?

好,我們暫時只討論該標題本身。看到這個標題,我直覺上將之解讀爲「國文考卷內容文長超過 13 000 個字,使得某位老師生氣批評:『要讓學生一分鐘讀 140 個(中文)字也太喪心病狂了吧?』」我相信讀到這裡的你應該也會如此解讀。

我們先假設真的有某位老師這麼說。真的是如此嗎?來實測看看吧。

我從這裡隨便取一篇文章,就那篇討論電影《世外》的文章好了,然後從中隨便取其中一段,如下所示。

至於劇情部分,不想劇透太多,只能說真的讓我感動到流淚,但同時也使我心情複雜。它將塵世的殘酷與罪業、絕望的傷痛、生死的輪迴、對一段感情的不捨與執念,以及對怨仇的釋懷等等議題處理得觸動人心。此外,雖然相似度不大,但電影劇情中「事情未必如人所願」的成份讓我聯想到《轉生蘋果》這首歌。另一個讓我與此電影作聯想的是《九日》這個遊戲,兩者都是以樸實的態度展現「東亞美學」的好例子。

以上段落文長 162 個字,比該新聞標題提及的 140 字還多上近 16% 的字數。

我測試了自己以平常的閱讀速度能花多久將該段落讀完,結果發現我花費的時間爲 29 秒。半分鐘左右而已。所以,一分鐘 140 字……我覺得沒有到特別緊湊啊。

我也讓我的一位中學朋友做相同的測試。她不像我那樣常常寫 blog,是位典型的社群媒體慣用者。結果她也只花了 22 秒就把以上段落讀完。

我也讓我老爸試試看,結果他說他只花了 20 秒就讀完了。

至此,我越想越覺得不對勁:「真的有人覺得一分鐘讀 140 個字太過分?」所以我更仔細地閱讀了該新聞的內文。

結果才發現,提及「一分鐘讀 140 個字」的老師和形容「喪心病狂」的老師根本不是同一個人啊!不是同一個人!不是同一個人!不是同一個人!

更過分的是,該內文提及的「考生感想」引用的一句話其實是「根本寫不完」,不是「讀不完」啊!換句話說,這兩者根本一點關聯都沒有!

這算是誤導讀者了吧?!還白費我特地寫這篇文章的心機……(怒)更別說主標題釣魚就算了,它甚至連內文的子標題都要放釣魚標題!欸不是,我都願意點進去看內文了,連內文處都放釣魚標題是有什麼意義???

但寫都寫了……還是發佈上去好了。就當作是給其他人的警示吧。

小心釣魚標題。

-

會特別強調這個區別是因爲馬來西亞的「國文」是馬來文,而非華文。 ↩︎

LinkedIn-style text

Lately, there has been a particular genre of articles/text posts that are making the rounds on the Internet. It’s not a formal format, but just a specific pattern that I’ve observed from such kind of text. Granted, there’s also no official term for them, but I’m gonna call them LinkedIn-style text, because of how much they resemble (suspiciously LLM-generated) posts that appear on LinkedIn nowadays.

According to my very personal observation, they share the following traits:

- They usually include anecdotes or personal stories that sound sensational, or attempt to resonate with as many people as possible.

- They only have one sentence — two if we’re lucky — per paragraph on average.

- Most sentences are at most 10 words long.

- They emphasise the author’s personal achievements, or a product/service they want to promote.

- In some more blatant cases, they are littered with unnecessary emojis.

Here are two examples of what I mean by LinkedIn-style text, one of which being a blog post, and another being something actually on LinkedIn.

Why am I talking about this here? The reason is simple: it pisses me off. A lot. I despise them for how much they are trying to sound down-to-earth and relatable, but are actually aiming for the very opposite, which is to be as performative and flashy in front of others as possible. It’s a bit like the Instagram situation, but even harder to detect.

As a result, they end up looking increasingly lifeless, one-dimensional and insincere to me. As I see more and more of such posts, I feel more and more jaded instead of encouraged.

However, sadly, I think that this particular type of text isn’t going to disappear — or at least render into obscurity — anytime soon. This is because they are very effective in catching people’s attention, even though those who actually read them may find themselves demotivated.

I think that if this rant goes out to the mass public, my career prospect is going to be greatly affected. At least, I may have a hard time looking for corporate jobs.

Still, this rant doesn’t mean that I don’t want people to share their life achievements; far from it, in fact. I just hope that I can see more transparent discussions of their personal struggles (or lack thereof) along the way. At the very least, I want to feel like I’m reading something that actually comes from a human’s mind. Messy, vulnerable and yet still capable of accomplishing something beneficial.

Further reading:

善惡分明 ≠ 好惡分明

這八成是個衆所皆知的廢文吧,但我自己覺得很有趣,所以姑且在此做個記錄。

「善惡分明」和「好惡分明」這兩個短語,雖然只有一字之差,而且唯一不同的「善」和「好」二字乍看之下含義相似,但它們的意思並不相同。

「善惡分明」指的是「能夠區分善良與邪惡」,其中「惡」字在此的讀音爲 è (注音:ㄜˋ)。

但「好惡分明」指的是「將喜好與厭惡的事物分隔得很清楚」,而這裡的「惡」字唸作 wù(注音:ㄨˋ),「好」字則讀作 hào(注音:ㄏㄠˋ)。值得注意的是,「好」和「惡」這兩個字在此的唸法皆非我們首先會想到的讀音(多音多義字/破音字發威中)。

若換成廣東話的情況,事情就變得更有趣了。

我是知道「好」在粵語中也是多音多義字(「良好」的「好」讀作 hou2,而「好動」的「好」讀作 hou3),但我一開始以爲「惡」在粵語中沒有破音的現象。

結果不是,「惡」在廣東話中也是多音多義字,區分的情況也和華語一樣。

所以「善惡分明」在粵語中讀作 sin61 ok3 fan1 ming4,而「好惡分明」則讀作 hou3 wu3 fan1 ming4。

爲什麼我會突然寫這個?因爲剛好看到 Eo 的自我介紹頁面有提到「好惡分明」,而我當時差點把它搞錯成「善惡分明」😂……所以我從中產生寫這篇廢文的靈感,也順便提醒自己要小心以後別再混淆它們了。

-

天啊,查了字典才發現原來我講廣東話的時候一直習慣將「善」字讀作 sin3……粵語中的第三聲和第六聲有夠難區分…… ↩︎

回《新手機》一文

最近讀到由 Eo 寫的這篇題爲《新手機》的文章,裡頭提到近年新推出的智慧型手機都沒有耳機孔。

我瞭你啊,Eo,我也是非常討厭這一點啊。不過這並不是「你老了」(你明明比我還年輕 😂),也不僅僅是三星的問題,而是由各大手機廠商漸進式帶起的風潮。

他們模仿 Apple 產品的風格1移除掉耳機孔,美其名是爲了「節省手機空間2」或「將手機厚度壓縮到極致」,但大家對真正的原因都心知肚明:不這樣做的話,這些廠商是要如何跟一般消費者推銷昂貴的無線耳機呢?

三星從 2019 年開始逐步從其手機產品移除耳機孔,而三星的平價 A 系列手機也無法倖免於難。Eo 提到的 Samsung A17 是於 2025 年推出的。作爲比較新型號的手機,它也難逃被移除耳機孔的命運。

雖然我手上的手機型號是於 2022 年開始推出市場的,不過它很幸運地還有安裝耳機孔。也許是因爲它是中低階手機吧,所以不需要追求極致的「薄身」,也因此沒有移除耳機孔的必要。不過如果是現在的新型號,很大可能耳機孔已經從它們身上移除了,即使是平價系列也一樣。

不過講真一句,沒有耳機孔真的超麻煩的,尤其是作爲一個手機音遊玩家的話(例如我)!在手機玩音遊時,使用耳機才能享受更好的音質,但音遊對低延遲的要求極度嚴格,用無線耳機的話會因爲其無法避免的延遲而玩不下去3,所以必須得用基本上零延遲的有線耳機。然後你告訴我現在的新手機連耳機孔都沒有?!過不過分???

說到耳機,不懂大家(如果有到一定年紀的話)還記不記得,如果是在十多年前左右購買智慧型手機的話,裡頭其實會隨產品附送有線耳機(雖然品質說不上特別好啦)?反觀現在的主流手機廠商不僅沒送耳機,連使用有線耳機的權利他們也要沒收,真的是世風日下啊……

但轉機還是有的。也許是注意到廣大使用者的抱怨吧,部份廠商開始在其新手機產品中重新安裝耳機孔。所以……耳機孔可能會有重回光輝的一天?但願如此吧。

The default is good enough in Linux

I was one of the majority of computer users who lived in a Windows ecosystem back then. As a Windows user, at least from my personal experience and what I’ve observed in laptops obtained out-of-the-box from computer sellers in my local area, it seems like an unspoken rule that the default option never sticks in Windows. More precisely, what I mean by ‘default’ here is whatever that comes pre-installed in the operating system.

Whether it’s web browsers, PDF readers or video players, we tend to replace the default with other third-party software. Internet Explorer (pre-Windows 10) or Microsoft Edge (post-Windows 10) gets replaced with Google Chrome or Mozilla Firefox, installing Adobe Acrobat Reader1 to open PDF files, switching to Media Player Classic for watching videos, you get the drill.

This phenomenon is even more prominent when it comes to text editors. Almost no one uses Notepad by default. Coders switch to options like Notepad++, whereas less tech-savvy people turn to office suites for writing purposes.

However, in Linux, it’s a different story. In many cases, the default is good enough in Linux.

Using text editors again as an example…

- Linux Mint uses Xed as the default.

- Pop!_OS uses gedit as the default.

- KDE uses Kate as the default.

In each of the distributions above, they all support useful features like automatic indentation, syntax highlighting and line numbering, all of which are absent in Windows Notepad. Thus, I’d gladly use them without having to install something else (unless I’m in the mood to).

However, as we can see in recent versions of Notepad, what did Microsoft do instead? Shoving in AI features after AI features that no one asks for.

It’s funny, isn’t it? Seems like at least in the near future, switching promptly to third-party software as the new default will remain a norm for Windows users.

-

Even though this seems to be a household name around my neighbourhood when it comes to PDF readers, I personally do not recommend using it, especially considering its current state. It’s slow, bloated and full of inconvenient paywalls. Even the built-in PDF reader feature in most browsers work better than it. ↩︎

文字繪圖

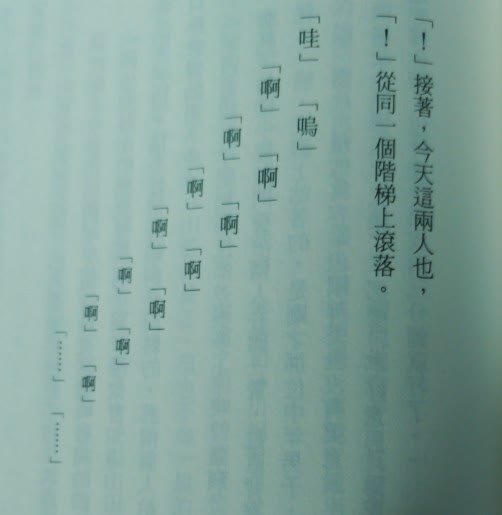

這個排版也太鬧了吧?好喜歡 XD。真是將「繪聲繪影」這個成語發揮到淋漓盡致啊。

出自日本推理小說《請勿在此丟棄屍體》繁體中文版,東川篤哉著,鄭舜瓏譯,新雨出版社,2011 年。

不知道日文原版是不是也是這樣?

今天發的夢

在房間的床上醒來後,我從房外聽見了一陣吵雜聲,有人說話的聲音,也有搬運物品的聲音。那是從住處門外傳來的。

我離開房間一探究竟,只見有一大群人帶著一箱箱行李進到我的住處。神奇的是,他們都是我的中學同學,有些是我多年好友,有些是同班同學,而有些只是剛好同校。

也許是因為這樣而放下戒心的我,先是和他們之中的兩個人寒暄了一下。不過,當問到為什麼他們帶著這麼多東西來我住處的時候,他們的神色變得尷尬。猶豫了一下後,他們告訴了我原因……

「你父母把你的住處賣給我們了。」

聽到這個的我愣了數秒,試著去消化這個晴天霹靂的消息。「哦,難怪我父母之前說他們會去泰國旅行幾天啦。」我內心如此想著。

冷靜。這個時候的我應該是要進一步跟他們確認才對。

「我不相信。你們有相關的合約文件嗎?」另一位中學同學開始翻找他的行李,然後遞給了我一張紙條。

「紙條沒有法律效力。白紙黑字的合約呢?」我問道。

與此同時,我內心祈禱著他們真的拿不出來。

不過終究事與願違。

再另外一位中學同學找到正式的轉賣合約了。

我讀著這份合約,內心激動憤怒的情緒直線上升。我踏著大力到好像要地震的腳步走到另一個房間,然後蜷縮在某個角落,抱頭呢喃道:「不可能的……他們不可能這麼做的……」

我的一位多年好友走進房間,試圖安撫我的情緒。

「真的很對不起,不過這是事實。你之後也需要搬離這裡。」

我怒瞪著他,但內心其實非常地忐忑不安。「這下我的計劃全被打亂了,我之後是該住哪裡?」

我從褲袋拿出手機,打給了我的母親。

當時母親正身在泰國的某間旅館,不過弔詭的是,雖然我是打給她的手機,她卻是透過旅館電話接聽的。「*202#,啊,可以了。」不懂她為何這麼做,不過她似乎是按下了連至某種轉接服務的代碼。

「哈囉,仔,做咩突然打俾我啊?」她的語氣流露著難以掩飾的心虛。

仍在氣頭上的我試圖釐清思緒,深呼吸了一輪後,便壓抑著怒氣向母親說道:「佢哋講晒俾我聽咗。」

電話的另一端鴉雀無聲,周圍的空氣變得越來越讓人感到窒息。

數秒後,母親回應了:「……同你講晒咩?」

然後我就從夢中醒來了。

我開著眼睛躺在床上,盯着天花板好幾秒鐘,確認了自己正處於真正的現實後才敢起床。

「這算是夢中夢嗎?不曉得。」

貴都最後一餐

大約兩個月前(去年 11 月 27 日),我回到家鄉山打根的時候,剛好遇上家人安排與公司的員工哥哥姐姐1一起吃的飯局,因此有幸到當地歷史悠久的貴都海鮮樓(Equatorial Seafood Restaurant)「食餐2」。

根據這個 Facebook 貼文,該餐廳於 1978 年 8 月 23 日開業,因此已有長達 47 年的歷史(我現在才知道!)。它不僅是我小時候慶祝重要節日時會去的餐廳之一,甚至也是我父母婚禮的舉辦地點,見證着我父母的成婚時刻。換句話說,它在我家庭的不同里程碑活動中扮演了重要角色。

在此餐廳呈上的菜餚,無論是大尾得嚇人的醬蒸鱈魚,沾上鮮甜千島醬的招牌豆腐,還是外皮酥脆的烤乳豬,每一道都是品質保證,讓我回味無窮,也讓饕客讚不絕口。這也是爲什麼它能夠建立口碑,並且成爲不同世代的當地人(不僅是華裔,也包括信奉基督教的卡達山族等)的共同回憶。

不過,從此文標題應該可以猜到,天下終究無不散之筵席。也許是因爲不敵人口外移,也許是老闆與廚師都想休息了,不過這家老字號餐廳已於 2025 年 12 月 25 日3正式結業(相關 Facebook 貼文;對應截圖),不禁令包括我在內的山打根社群感到惋惜。

又是一個時代的過去啊……想到小時候熟悉的事物再次消失於歷史舞台,只能說除了儘量保留歷史記錄外,也要提醒自己珍惜當下。

以下照片都是我在當天隨手拍攝的。

貴都海鮮樓的招牌。

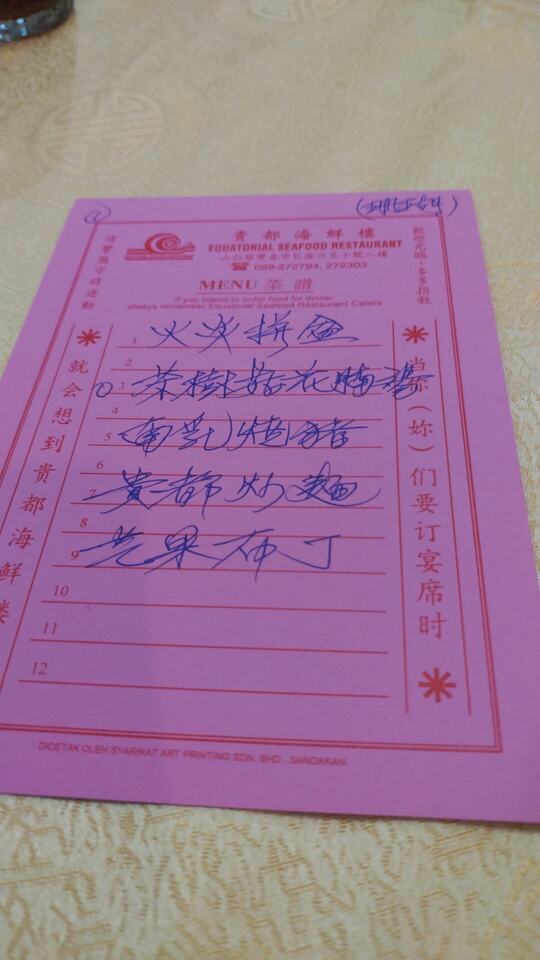

貴都海鮮樓的經典粉紅菜單卡,上面的菜式名字皆由老闆親筆手寫。

已吃剩兩顆(笑)的經典前菜——滷花生。

火炎拼盤。

茶樹菇花腩湯。

用來熬煮茶樹菇花腩湯的肉料,有五花肉片與雞腳等,配上蒜拌黑醬油與(應該是)蠔油。爲了避免浪費,餐廳巧妙地將這些湯料另外處理、擺盤,再呈上桌。這不僅節省成本,客人也免費多吃一道菜,可說是雙贏之舉!

南乳燒豬。

貴都炒麵。

芒果布丁。這是我從小吃到大的經典飯後甜點,每次都覺得好吃!