一些 Taskmaster 政治地獄梗

最近正在收看 Taskmaster 這個英國搞笑節目,而在該節目中,Taskmaster(主持人之一)講了一些令我瞠目結舌(褒義)的政治地獄梗1。由於它們實在太驚爆了,因此放在這裡作個記錄,也當作是給願意看的人的分享。

⚠️ 內容警告:以下笑話皆爲非常政治不正確的地獄梗,並且可能對特定群體造成極度冒犯,請斟酌閱覽。

God forgive me, but someone’s gotta point it out, you made the pig do a Nazi salute. — Taskmaster, Series 20 Episode 3

上天原諒我,不過總得有人提出來,你讓那隻豬行了納粹禮。——Taskmaster,第二十季第三集

I’m surprised that Sanjeev’s isn’t further right actually. — Taskmaster, Series 20 Episode 3

Welcome to

Taskmaster , a fun entertainment show in the same way that Chairman Mao was a chilled out wacky uncle. Let’s take a great leap forward into fun! — Taskmaster, Series 20 Episode 5歡迎收看 Taskmaster,一個好玩的娛樂節目,就像毛主席是位輕鬆的滑稽大叔一樣。讓我們向着歡樂 大躍進 吧!——Taskmaster,第二十季第五集

-

題外話:說到「地獄梗」這個華語網路用詞的英文翻譯,在華語圈中它常被翻作 hellish gags(可能是受到此維基百科文章的影響),但其實這並非英文母語者的慣用詞彙。他們用的很簡單,就是對應「黑色幽默」的 dark humour 罷了。 ↩︎

Two 'haiku' of the day (Jan 2026)

Just two silly ‘haiku’ that I came up with myself.

1

I gotta be real,

my head every single day,

completely empty.

(First published here, with some inspirations taken.)

2

A slight variation of the first one:

Here is my haiku:

my head’s completely empty,

every single day.

Update: well, according to this article that I’ve found cited in Wikipedia, the essence of a proper (English-language) haiku is more than just 5-7-5; in fact, 5-7-5 is not even a requirement. In this case… just treat the two ‘haiku’ above as a poor attempt/parody on the format, I guess.

YouTube si 暗招

最近發現 YouTube 爲了防止使用者將他們嵌入影片網址的 si 追蹤碼去掉,原來還偷加了一個隱密的招數。

以下是我以一位完全按照 YouTube 提供的指示分享影片的普通使用者的角度(即不懂 si 及網址參數是什麼,所以不會主動將它刪掉的人),實際測試分享影片的過程之螢幕錄影。

眼尖的你有發現到網址欄有什麼貓膩嗎?沒發現到的話也沒關係,畢竟它只出現了不到一秒鐘。來,截圖給你看。

看到了嗎?在那只出現了一下子,但肯定有被存取過的網址中,追蹤使用者的 si 碼是被放在正式的影片代碼(v 部份)前面的!

youtube.com/watch?si=...&v=...&feature=youtu.be

這代表對 YouTube 影片網址結構一知半解的人,會以爲 si 代表的是某個必要的參數,所以比較不可能會將之刪除!真的是藏得很深的一招……大家得多加留意啊。最保險的方法還是在分享 youtu.be 短網址版的 YouTube 影片連結前先把嵌在最後方的 si 碼刪除,或甚至更上一層樓,把短網址版本改寫回一般網址也可以!

二創專輯 Re:BRiLLiANCE

https://cyclone.main.jp/disco/rebrilliance/index.htm

https://open.spotify.com/album/7BtZsN65978cuVJxQtfAKq

最近在網上得知一張遊戲 Persona 4 音樂的改編專輯,名叫 Re:BRiLLiANCE,由日本同人音樂社團 Sound Cyclone 製作,並於 2012 年1發表。

裡頭的歌曲 Remix 都好好聽哦!日本同人社群才華橫溢的程度可不是蓋的……

專輯裡的每首歌我都很愛,不過如果硬要我從中選一首最推薦的,那會是曲目中的第六首:Reach Out To The Truth -Summer Beach Mix-,將原曲酷酷的搖滾風改編成這個充滿彩虹泡泡的夏日爵士風,實在是耳目一新!

以下爲 YouTube 上的非官方轉載。

-

以 Sound Cyclone 官網爲準。不知爲何 Spotify 將該專輯發表年份標示爲 2008 年…… ↩︎

最喜歡的和弦

自從 Wiwi 發佈了以「我最喜歡的和弦」作爲主題的文章後,目前我已經看到以下的相關回應文章了:LQ7、Eo。那我也跟風一下好了。

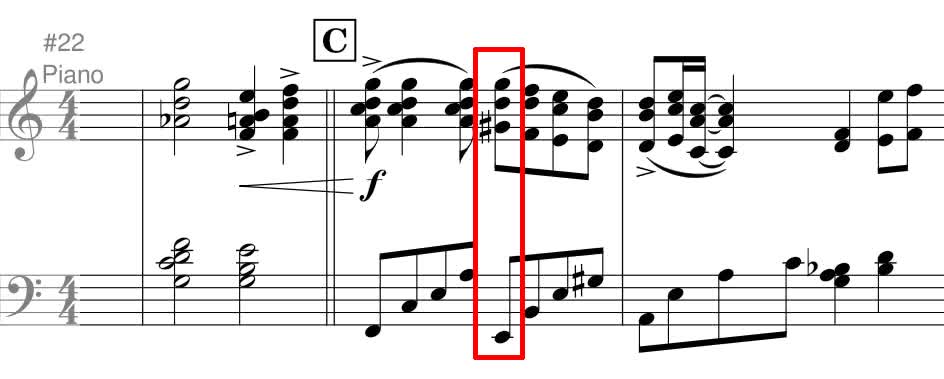

我喜歡的和弦實在是多得數不清了,不過目前令我感到最印象深刻的是屬七升九和弦(Voicing 爲 ♯9 音在最高音部份的版本),尤其是用作副屬和弦的情境中。

舉個例子,如果想要接去 Am 的話,可以在它之前插入 E7(♯9) 和弦1,讓和聲色彩更爲糾結。正是這個令我驚喜的糾結感,使我產生想研究這個和弦的動力,並且對它帶來的聲響效果感到着迷。

爲什麼這個和弦讓我印象深刻呢?因爲它有出現在其中兩首我愛的樂曲中,並且其巧妙的運用也將它們推上更高的境界。

第一首是出自久石讓之手,並出現在吉卜力電影《千與千尋之神隱少女》的名曲《那個夏天》。它的其中一個段落有出現那經典的 IV-iii7-vi 進行,其中副屬和弦的部份就使用了這個和弦。

此截圖取自《那個夏天》的某個非官方鋼琴改編版,所以和弦 Voicing 可能不是完全正確,但和弦進行仍然是和原曲一樣的。

另外一首是收錄於 Yamaha Electone 官方教科書第十冊(ELECTONE Step 10)、由印尼音樂人 Kenan Loui Widjaja 譜寫的貝多芬《歡樂頌》爵士改編曲 Exotic to Joy。這首曲子的中間段落也出現了類似的和弦進行。

請原諒我這個超隨便的改圖……

也因爲我太喜歡這個和弦了,我也曾在自己的音樂作品中使用它。以下截圖出自之前爲某大學音樂劇而寫的一首歌的樂譜,其中的 Bridge 段落我就用了這個和弦。我甚至連 Voicing 都幾乎原封不動地照搬 😂!

-

若按照樂理正確的寫法,這個和弦的 ♯9 音應拼作重升 F(F𝄪)。不過重升(double-sharp)記號是個許多人能避就避的東西,所以即使是正式出版的樂譜,很多情況下也會將之寫成同音異名(enharmonic)的 G♮。 ↩︎

關於 Chromatic Mediants

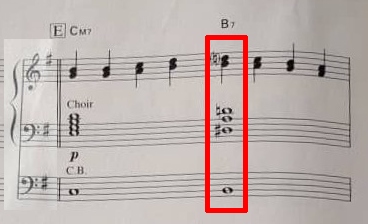

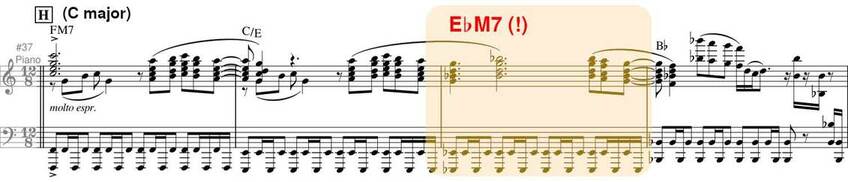

我之前在這裡分享了我自己對一首名叫《你看見什麼》的歌曲作鋼琴改編的文章,裡頭提到原曲 Bridge 段落有個我喜歡的和弦進行:從 C 和弦(的第一轉位)接到 E♭(大七)和弦。

後來透過 Wiwi 的 BlogBlog 同樂會活動文章接觸到這篇由 Tian-Yan 寫的文章,裡頭提及這個和聲寫作技巧也叫作 chromatic mediant。根據維基百科,這個招數有不同的變體,還有 I-♭III 以外的形式,而且莫扎特在兩百多年前也有用過這一招!

這也讓我聯想到我更久之前曾經看過美國遊戲音樂樂理頻道 8-bit Music Theory 的一部討論不規則拍子的影片,而該影片中也有稍爲提及這個概念,作爲《星之卡比:超級豪華版》(Kirby Super Star)這個遊戲裡頭的其中一首對戰音樂 Marx’s Theme 的不協和(dissonant)和弦進行例子之一。所以……有人會覺得「怪」似乎有點情有可原?

不過當然啦,「不協和」並不等同於「錯音」,也不一定只能用在詭譎暗黑的情境中。用得巧妙的話,的確是能夠爲樂曲增添一些韻味的(就像最上面的例子)。

程式碼歌詞

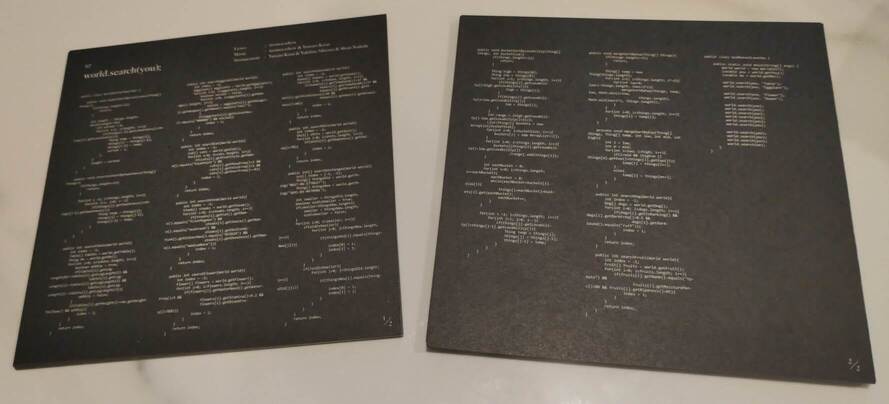

之前在主 blog 網站發佈了一篇討論一首由日本獨立樂團 Mili 製作的歌曲的文章,裡頭提到我有買他們第三張錄音室專輯《Millennium Mother》的實體版。

由於當時買的是初回限量版,除了 CD 以外,該專輯也附有一張收錄其中兩首歌曲 MV 的 DVD,以及繪有精美插圖的硬紙材質歌詞卡。其中,有一首叫作 world.search (you) ; 的歌,它的歌詞卡引起了我的興趣,因爲除了正式歌詞之外,卡上也印有程式碼!

印有程式碼的歌詞卡。

爬了一下文,發現 Reddit 上有相關的討論串。該貼文也附有畫質較爲清晰的程式碼歌詞卡圖片,有興趣的話可以研究一下。

從它的語法看來,該程式碼似乎是用 Java 語言寫成的。不過稍微讀了一下該程式碼後,雖然沒看到什麼 syntax 上的問題,不過如果真的要執行它的話會出 error,因爲裡頭的變量(variable)和類別(class)嚴格來說並沒有得到妥善的定義啊……

話雖如此,程式碼中的變量名稱本身反而還比它的可跑性更重要,因爲那些名稱剛好對應了那首歌實際上的英文歌詞。換句話說,至少在我看來,這些程式碼其實並沒有彩蛋藏在裡頭1,而只不過是用另一個語言(即 Java)來表達原英文歌詞所要表達的東西而已。

-

不懂算不算彩蛋,不過再仔細研究之後,發現到該程式碼的其中一行:

World world = new World(617);中的617這個數字,剛好對應 Mili 樂團的前作《Ga1ahad and Scientific Witchery》的其中一句歌詞:Turn to page 617 – Scientific Witchery。 ↩︎

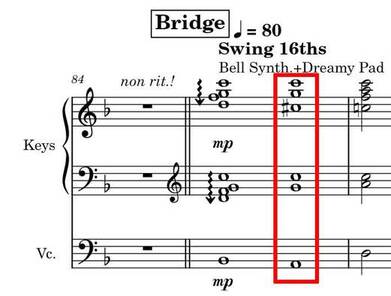

將《你看見什麼》改編成鋼琴獨奏版

在我中學時期的某天,我在家裡看電視時,衛星電視台 Astro 播放了一首名爲《你看見什麼》的歌的 MV。這首歌發表於 2016 年,由馬來西亞女歌手顏慧萍(Geraldine Gan)原唱,收錄於其第二張個人 EP《一個人的冒險》。

從我看到該 MV 的那一刻起,我便被那首歌使用的民族風音色1以及華語流行樂不常見的複合拍子(compound time)給吸引住,並且喜歡上它了。

另外一個讓我迷上這首歌的原因是它 Bridge 段落的和弦進行,我覺得寫得超厲害的!接過去 Bridge 段的部份先使用標準的 V-IV 進行,然後利用將低音一個接着一個半音地下行的招數突然插入一個借用(大七)和弦(modal interchange) E♭M72,不僅驚喜感十足,和聲效果也更豐富!

Bridge 段後半的和弦進行也是寫得很妙,出現了一個(類)假終止式,然後就順順地轉到高半音的 D♭ major 了!和一般流行樂愛用的「突然高半音」相比,這樣的寫法顯得更順暢也更老練!

由於出現了 B♭ minor 的屬和弦(dominant chord),也就是 F,如果是完全終止的話,接下來應該會接到 Bm 和弦。不過作曲者並沒有這麼做,反而是讓它接到 D♭/A♭ 和弦,然後正式轉調至 D♭ major!

值得一提的是,這首歌的作曲者是佳旺。沒錯,和那首獲得金馬獎最佳原創電影歌曲的《刻在我心底的名字》作曲者是同一個人!

在我透過該 MV 認識這首歌後,由於那時的我剛好也在學用 MuseScore 這個電腦打譜軟體,所以我便心血來潮地想利用 MuseScore 寫一首鋼琴獨奏的改編版本。不過,後來因爲把注意力放在了其他事情上,我只寫完大概四分之一便將之擱置,然後就不了了之了。

初始創建日期:2017 年 5 月 4 日,代表我拖稿拖了快整整九年啊!!!

時間快轉到 2026 年,由於我最近偶然想起了這個鋼琴編曲的存在,便從備份硬碟中把它翻找出來了。

回看那時候的我寫的版本,可以說是滿陽春的:和弦沒有聽對,織度也稍嫌單薄。不過現在(2026 年)的我累積了一些編曲經驗後,應該能夠將這個編曲寫得更爲豐富。希望啦。

總之,經過幾天(呵)的時間後,我終於將這個編曲寫完了……樂譜(鋼琴獨奏譜、原調 Lead Sheet)還有 demo 音源3都放這裡,歡迎取用!不過難度有點太放飛了,還請見諒 😅。

英國搞笑節目:Taskmaster

最近正在透過 YouTube 收看一部名叫 Taskmaster (中文可以直譯成《關主》)的英國喜劇遊戲電視節目,爲經典的英式「嘉賓團遊戲節目」(panel show)之一。由於他們的 YouTube 頻道佛心地將完整集數免費釋出(而且不擋國外 IP!至少目前爲止啦),所以我才得以完整體驗它的美好。

這個節目從 2015 年開播以來,目前已播出了 20 季(不算一些特別集數的話)。節目中有兩位主持人,一位是 Taskmaster,即「關主」,而另一位是他的「助手」,並且有每一季輪換一次的五人嘉賓團出場。每一集的流程都是像以下這樣子:

- 兩位主持人開場

- 五位嘉賓展示對應當集主題的物品,並解釋選擇它的理由

- 節目透過現場大螢幕播放於外景進行的遊戲過程,而主持人與嘉賓對此進行討論,總共有三輪

- 嘉賓於現場玩最終輪的遊戲

因此,整集節目總共有五輪環節。

在每一輪環節結束後,關主會依據他的喜好程度,或是根據該輪遊戲的規則分別爲每位嘉賓給出一到五的分數。當集累積最高分的嘉賓將獲得該集所有嘉賓所展示的物品,而當季累積最高分的嘉賓則將獲得一個紀念獎盃。

雖然每一集的流程都一模一樣,但製作團隊總是能夠變出新花樣,他們的創意實在令我佩服!

節目中的每一集都充滿了經典的英式幽默,而且主持人與嘉賓拋出的梗都是接踵而來的,沒有一刻會讓觀衆感到冷場!我全程都是看得很爽,爆笑連連 😆。

不過這個節目有一些梗是需要對英國當地的文化有一定程度的瞭解才能搞懂,而且也充滿了很多政治不正確的笑話以及(其實藏得滿深的)黃腔,所以還是斟酌一下啦。如果可以接受的話,那這個節目會是你體驗那充滿自嘲、反諷風格又燒腦的英式幽默的好方式!

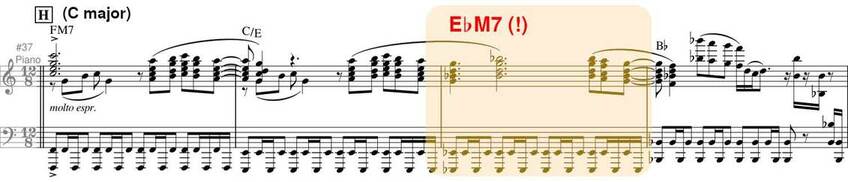

今天發的夢

夢中的場景首先是某個企業辦公室,主角是某位穿着西裝(沒有西裝外套)的年輕男性上班族。他正在他上司辦公室,與上司討論他的簡報表現與簡報用的影片。兩人當時處於一個煩惱苦思的狀態,正爲主角長期以來平平的表現感到擔心。

不過,那簡報並不是一般的簡報,而是爲了準備一個將有許多現場觀衆收看的「簡報比賽電視節目」作準備,參賽者將進行一場向客戶解釋工作內容的演說,然後大會將播放參賽者製作的相關影片。最後,比賽的電腦系統將自動爲這兩個部份評分,而揭曉分數的畫面……可以想象成那種一般電視節目使用的方式,也就是顯示分數的畫面會先在一堆隨機亂數之間切換,然後才在真正的分數出現時停下。

所以,其實當時的主角與上司是在討論主角在該比賽的表現。

後來,場景切換到主角在比賽現場的那一幕。可惜的是,主角當時的表現也沒有起色,甚至到了現場觀衆集體打瞌睡的程度。與此同時,以下背景音樂也在夢境中響起(這裡只記錄其中一小段):

比較確切來說,其實當時背景音樂使用的音色是以弦樂爲主的,所以聽起來比較接近這個:

總之就是一個表面上聽起來平靜,但仍流露出掩飾不了的緊張、不安之情的音樂。

讀到這裡的你也許會好奇:爲什麼夢境主角不是我自己呢?這是因爲接下來夢境又轉到我家,並出現了我和家人一起看電視的畫面。原來剛才提到的那些場景,都只是電視節目的橋段而已!

然後我開始和父母說這電視節目似乎是家裡有收藏的某本漫畫的改編,而我便從家中找到了那本漫畫。後來我們討論了那本書的作者一下子後,我就從夢中醒來了。